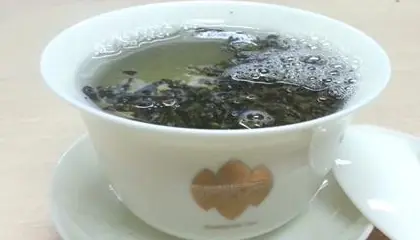

泡茶表面出現細緻泡沫,多由茶葉中天然的「茶皂素(saponins)」等表面活性物質造成,並隨水溫、注水方式與震盪強弱而變動,碎末多也會讓泡沫更明顯。依農業部與茶相關研究資料,這屬正常現象,並非農藥或不潔指標。茶皂素在研究上具起泡、乳化等性質與多項潛在物理活性,但日常飲茶濃度遠低於試驗條件,健康風險低、功效屬輔助層級。本文以政府與學術來源,系統解析泡沫成因、變因與養生意義。

一、泡茶為何會有泡泡?破解「有害/不潔」迷思

多數茶友在沖泡時見到湯面浮起一層細小、綿密的泡沫,常直覺聯想到「髒汙」或「化學添加」,甚至把泡沫視為茶葉品質不佳的證據。其實台灣官方與研究文獻均指出,泡沫多半源自茶葉天然成分(尤其是茶皂素)被水流衝擊、晃動後,於水及空氣間形成穩定薄膜所致,屬自然現象。農業部對手搖飲泡泡也解釋為「搖晃振盪」下的正常現象,並非不良茶葉的警訊,若在自然狀態下泡沫短時間內不易完全消散,也屬合理範圍。

真正需要警惕的是,若泡沫伴隨濁度、異味、油汙感或明顯雜質,或茶葉來源存疑、碎末過多與存放不當,才可能代表衛生與品質問題。一般情況下,單憑「有泡泡」不足以判斷茶葉好壞。學術研究也指出,茶泡沫的生成與穩定,來自多種天然表面活性物質(茶皂素、蛋白質等)共同作用,並非「外來化學」才能造成。

想進一步認識台灣特色茶嗎? 台灣第一套以好玩有趣邊體驗品茶的製茶桌遊 茶仙的秘密禮盒 ,聖誕暨新春假期感恩特惠!選購除免運外結單再打七折外,登錄官網還有累積紅利回饋兌換贈品喔。

二、主要成份與機理 茶皂素是什麼?為何會起泡?

茶皂素屬廣義「皂苷」家族,是植物體內天然的糖苷類化合物,兼具親水/疏水基團,具「表面活性」,能降低界面張力、穩定氣泡,因而呈現明顯起泡、乳化、分散的性質。在茶湯中,當熱水注入造成擾動並帶入微小空氣時,茶皂素等表面活性分子迅速分佈於「空氣與水」界面,形成具彈性的分子膜,支撐細小而穩定的泡沫。近年的研究也指出,除皂素外,茶葉中的少量蛋白質、多酚等,也參與泡沫膜形成與穩定,解釋了不同茶類、處理方式下泡沫細緻度與持久性的差異。

三、水溫、注水與震盪 為什麼操作一變,泡沫就不同?

泡沫量與穩定度,對水溫與擾動極為敏感,說明如下:

1.與水溫有關:溫度愈高,愈有利於內含物(含皂素)釋出、分子擴散與界面重新排列,往往讓起泡更容易。但過高溫也可能讓泡膜更快變薄破裂,呈現「生成快、消散也較快」的兩面性,80–95°C的中高溫段是最容易觀察泡沫的區間。

2.與注水方式與震盪有關:高水柱、快水流、連續注入或刻意搖晃,會攜入更多空氣核、產生更多微泡,若同時有足夠表面活性物質,泡沫就「一注就起」。研究指出針對手搖飲的解釋,也強調「搖晃振盪」會放大泡沫量,這在沖泡茶亦同理。

3.與器具形狀與過濾有關:壺口角度、濾網孔徑與內壁粗糙度改變水流剪切與紊流,間接影響起泡效率與泡沫粒徑。學術觀點指出,當界面活性分子與微粒共存時,泡膜更易穩定(Pickering 機制),因此「注水溫和+穩定流線」往往能讓泡沫更細緻、消散更柔和。

四、碎末與懸浮微粒 為什麼「粉多」的茶更愛冒泡?

相較完整條索茶,含較多細碎末(粉末、微顆粒)的茶,泡沫往往更豐富、更耐久。其原因有二:

1.微粒是「泡核」與支稱架 :

懸浮顆粒容易附著在氣泡表面,像小鉚釘一樣加強泡膜機械強度,減少氣泡融合與破裂。

2.微粒攜帶更多可溶物質(多酚、胺基酸、微量蛋白等),與皂素協同增穩泡沫 :

這種「微粒+界面活性」的共振效果,許多茶友會觀察到「粉多更容易一層綿泡」的物理基礎。學術比較研究對「蛋白質/多酚與皂素共構泡膜」的描述,與此現象相符。

需要提醒的 碎末「適度」有助釋放風味與活性,但「過多」恐帶來混濁、粗澀或衛生風險。建議評判茶品質時不宜只看泡沫多寡,若泡沫伴隨濁味與雜質,才更應注意茶葉或檢視源頭的訊號。

五、茶皂素的養生與功能 研究怎麼說?

根據跨領域文獻(農政機關、農試單位與學術綜述)歸納茶皂素具起泡、乳化、分散等理化性質強調,日常飲茶濃度遠低於實驗條件,人體臨床證據有限,對健康影響應定位在「輔助」層級。

茶皂素常見養生(潛在)益處

| 保健養生面向 | 研究觀察與可能機制 | 重要限制與提醒 |

| 抗菌/抑菌 | 對部份細菌、真菌具抑制性,源於皂苷與膜作用 | 多為體外或動物試驗,日常飲茶濃度難達有效門檻 |

| 抗炎與抗氧化 | 降低發炎介質、自由基、與多酚協同 | 人體研究證據不足,整體茶湯多成份作用難單獨歸因 |

| 調脂/降膽固醇 | 可能干預脂質吸收與代謝 | 仍以動物證據為主,劑量與持續性研究不明確不足 |

| 呼吸道舒緩 | 民間與早期報導提及化痰止咳 | 缺乏嚴謹臨床證據,僅能作傳統經驗參考 |

| 天然介面活性應用 | 在農牧、水產、環境清潔等領域作為乳化/發泡助劑 | 應用成熟度高,但不等同於口服健康效益 |

| 綜整自台灣農試單位技術資料與近年學術綜述及 茶皂素在植物保護方面之應用 | ||

六、喝茶有泡泡會有害嗎?風險評估與實務守則

整體而論 在正常沖泡與合格茶葉前提下,泡沫屬低風險。 政府機關明確說明,泡沫多為皂素與搖晃所致,屬自然現象。研究亦未見因「茶湯泡沫」本身造成危害的大量證據。

需要注意的情境 :

1.來源不明、存放不當、粉塵或雜質多的茶

2.泡沫伴隨濁度與異味

3.個別對皂苷敏感、飲後不適者。

實務守則建議 :

選擇可信產區與商家、首次沖泡可「輕洗茶」去除表面浮塵、採溫和注水、避免過度高沖與劇烈搖晃、觀察泡沫是否細緻、透明且逐漸消散,這些通常是正常的物理現象,無須過度擔心。

七、把焦點放回風味與品質,而非「泡沫多寡」

茶湯泡沫是成份+操作的自然顯現,皂素與少量蛋白、多酚提供了界面活性與泡膜骨架,水溫、注水與震盪決定了「起得快不快、散得柔不柔」,碎末則像微型腳手架,讓泡沫站得更穩。從科學與官方觀點出發,我們不該把「泡沫」誤解為污染,但也不要認為「泡越多=越好」當品質指標。更可靠的評鑑,仍須回到香氣(aroma)、滋味(taste)、口感(mouthfeel)、葉底等專業面向。知其然,更要知其所以然,把泡沫視為理解茶的另一扇窗,而不是焦慮的來源。

八、關於茶皂素與泡茶泡泡的常見問答(FAQ)

九、延伸閱讀推薦

喜歡這篇文章嗎?歡迎回應、分享,來加入「台灣茶知識及地方創生園地」line群,任何問題隨時 聯絡我們。