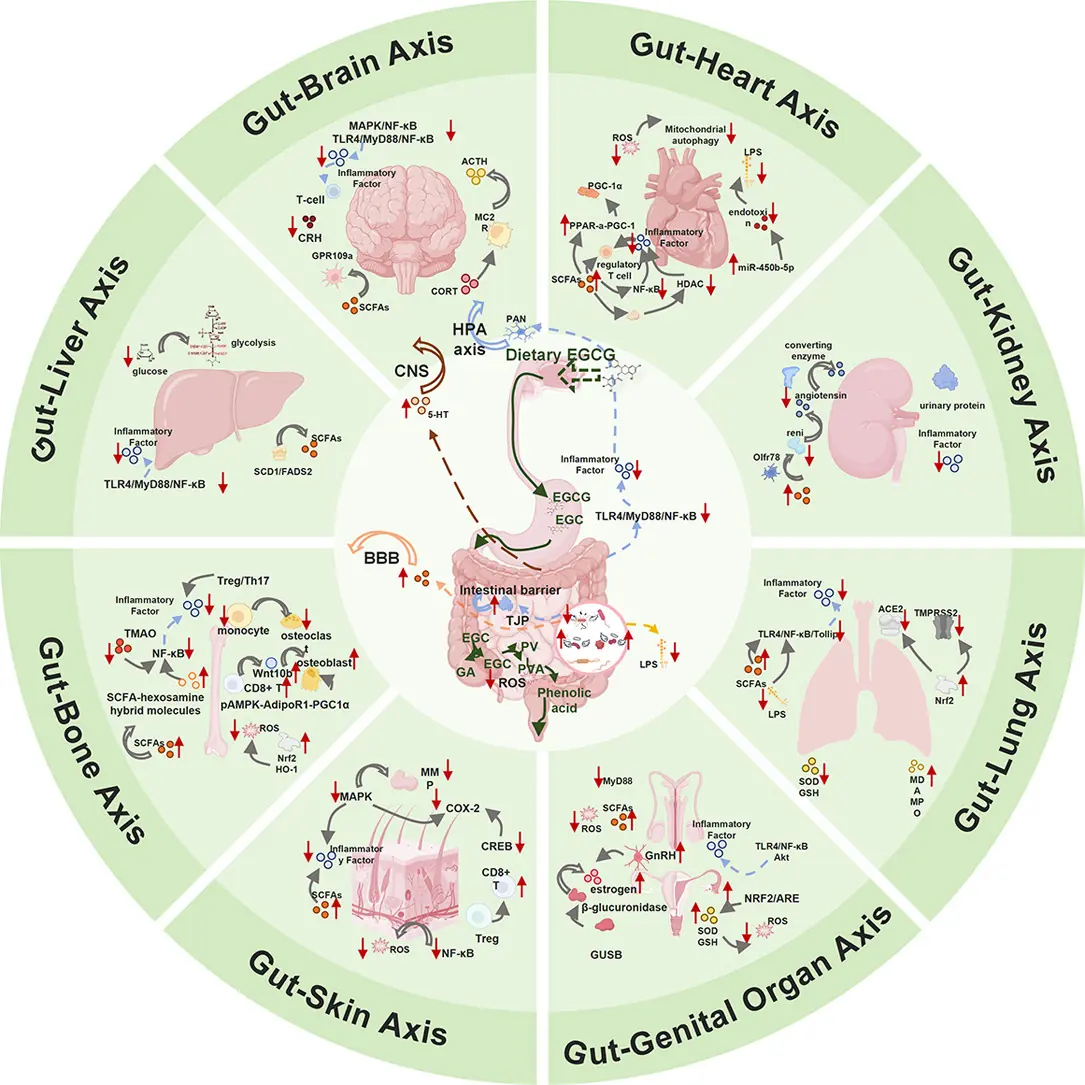

抹茶與綠茶皆源於茶樹(Camellia sinensis),富含茶多酚(如兒茶素 EGCG)、咖啡因與茶胺酸等活性成份。研究顯示這些成份可提升脂肪氧化、抑制脂肪堆積、提升身體抗氧化能力。但在人體臨床試驗中「減脂成效」仍屬小幅效益,且必須搭配飲食控制與運動。本文從茶葉成份機能、臨床研究、人體適用、配方建議、安全性提醒等面向深入解析,並參考營養師提出「健康又安全喝法」,期待助你釐清抹茶、綠茶納入減脂抗氧的選項。

適合飲用個體與禁忌提醒

雖然抹茶/綠茶具有養生效益潛力,但並不適合所有人,以下是多數營養師與醫師提醒的禁忌事項:

| 族群分類 | 可能風險與原因 | 飲茶建議 | 營養師補充說明 |

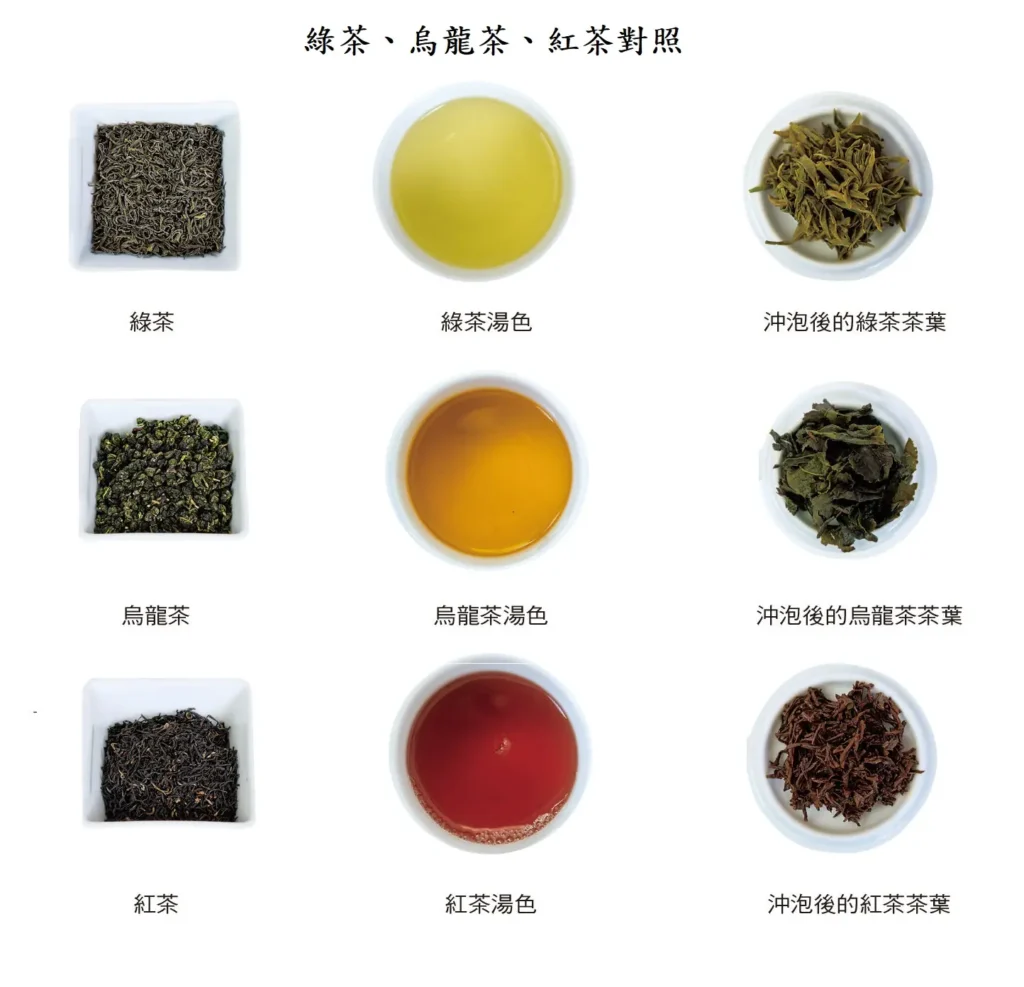

| 咖啡因敏感者/心悸或高血壓患者 | 茶中 咖啡因 會提升交感神經活性,可能導致心跳加快或血壓升高。 | 避免濃茶、改選 低咖啡因或去咖啡因茶,每日不超過 1 杯為宜。 | 可選擇焙火烏龍、低咖啡因綠茶、冷泡茶等溫和款式,飲後若心悸應立即停止。 |

| 胃腸易敏感者 | 空腹飲茶或飲用過濃、過熱的茶會刺激胃黏膜、增加胃酸分泌。 | 避免空腹喝茶與高溫濃茶,建議 飯後30分鐘-1小時 飲用。 | 可選擇較溫潤茶類(如焙火烏龍或紅茶),或以溫熱水稀釋。 |

| 鐵質吸收差/貧血者 | 茶中 單寧酸(tannins) 會抑制非血紅素鐵吸收,影響鐵質利用。 | 避免 飯前、飯中飲茶,建議 飯後1–2小時 再飲。 | 可搭配富含 維生素C飲品(如橙汁、奇異果汁) 幫助鐵吸收。 |

| 孕婦/哺乳期婦女 | 茶含 咖啡因、茶多酚、葉綠素 等活性成分,過量可能影響胎兒或乳汁品質。 | 每日不超過 200 mg咖啡因(約1–2杯茶),避免濃茶與深焙茶。 | 飲用前應 諮詢醫師,可改選去咖啡因或低茶多酚茶款。 |

| 腎功能受損者/腎結石病史者 | 茶含 草酸鹽(oxalate),過量攝取會增加腎結石風險。 | 避免長期高量飲茶或以茶完全取代飲水。 | 應控制每日總茶量在 500 ml 以下,並多攝取開水稀釋代謝。 |

| 綜合建議(營養師提醒) | 若屬以上族群,可選擇 低咖啡因茶品/淺泡綠茶,或以「少量多次」方式飲用。 | 觀察飲後反應(如心悸、胃酸、排尿頻率等),若不適應立即減量或停止。 |

想進一步認識台灣特色茶嗎? 台灣第一套以好玩有趣邊體驗品茶的製茶桌遊 茶仙的秘密禮盒 限時免運中 。

抹茶與綠茶的安全性與注意事項

| 討論主題 | 潛在風險與研究重點 | 影響機制或原因 | 營養師建議與安全飲用原則 | 參考來源 |

| 高劑量茶多酚/咖啡因副作用 | 過量攝取可能引起 失眠、胃腸不適、鐵吸收受阻、肝臟負擔。 | 茶多酚與咖啡因在高濃度下可能干擾肝酵素代謝與胃酸分泌,影響微量營養素吸收。 | 建議每日飲用 1–3 杯(約 200–250 ml/杯) 為宜,避免空腹或深夜飲用。 | Verywell Health |

| 減脂效果屬輕度,避免過量補充 | 研究顯示抹茶與綠茶雖具「促進脂肪氧化」效果,但屬 輕度減脂輔助。 | 茶多酚活性需配合飲食與運動,單靠飲茶無法產生顯著體重變化。 | 不應以飲茶取代正餐或運動,應作為均衡飲食中之輔助。 | PMC |

| 高劑量萃取物補充劑需嚴格監控 | 市售「茶多酚膠囊/濃縮萃取物」屬高濃度製劑,與日常飲茶劑量不同。 | 高劑量茶萃取物曾有肝毒性與腸胃刺激案例報告。 | 使用前應 諮詢醫師或營養師,避免自行服用高濃度茶補充劑。 | PMC/臨床營養期刊資料 |

| 與藥物或補充品的交互作用 | 茶多酚與咖啡因可能影響部分藥物吸收或代謝: • 抑制 非血紅素鐵吸收 • 影響 抗凝血藥(Warfarin) 效果 • 改變 降壓藥、鎮靜藥 的代謝速率 | 茶多酚干擾 CYP450 酵素與胃酸環境,影響藥效與吸收率。 | 慢性病患者或長期服藥者應在醫師指導下飲用,建議與藥物間隔 1–2 小時。 | SpringerLink |

| 綜合營養師建議 | — | — | 1.每日適量飲用(1-3 杯) 2.不以茶取代水或正餐 3.選擇可靠來源、低農藥茶葉 4.避免空腹或睡前飲 5.有慢性病、孕婦、服藥者須先諮詢專業 | 臨床營養建議綜整 |

如何選擇高品質抹茶/綠茶

| 評估項目 | 重點內容 | 為何重要 | 選購與飲用建議 |

| 來源可追溯 | 檢查 產地標示、是否有 農殘留農藥/重金屬檢測報告、有機或產銷履歷認證。 | 可確保茶葉來源安全與品質穩定,避免殘留污染。 | 優先選擇具「有機認證」「SGS檢驗合格」或「產地標章」的品牌。 |

| 加工方式透明 | 製程應標示明確,避免過度焙火、過度加工或摻雜低價茶葉。 | 過度加工會破壞茶多酚與胺基酸活性,降低抗氧化與燃脂效果。 | 選擇說明清楚、製茶流程公開、保留原葉風味的產品。 |

| 成分標示完整 | 標示應包含 茶多酚/兒茶素/咖啡因含量。 | 幫助判斷茶飲中有效活性成份是否達健康標準。 | 建議挑選有「EGCG 含量」或「多酚濃度」資訊的茶葉或抹茶粉。 |

| 飲用形式適當 | 抹茶為整葉磨粉飲用,綠茶為浸泡茶湯。抹茶粉量須控制。 | 抹茶整葉攝取茶多酚較多,但亦攝入較高咖啡因,綠茶則較溫和。 | 每次約 1-2 g 抹茶粉為宜,綠茶可沖泡 1-3 杯/日(200-250 ml)。 |

| 貯存品質良好 | 避免 受潮、陽光直射、高溫、重金屬污染。 | 光線與濕氣會加速茶多酚氧化,使顏色轉黃、香氣流失。 | 建議存放於密封鋁袋或避光罐,置於陰涼乾燥處或冷藏保存。 |

| 整體結論 | 透過以上條件確保茶品 安全、成分穩定、營養完整。 | 只有「真正含量優良」的茶飲,才能發揮其 減脂與抗氧化潛力。 | 實踐「選源頭、看標示、重保存」三原則,提升飲茶健康價值。 |

實務喝法與飲用配方建議

以下為營養師建議的喝法重點:

| 重 點 | 建 議 | 實務操作 | 注意事項 |

| 每日飲用量 | 一般成人每日 1–3 杯 為宜,避免大量補充以期待快速減脂。 | 每杯約 200–250 ml,連續飲用以維持代謝效果。 | 過量攝取可能導致 咖啡因過多、胃部不適或睡眠品質下降。 |

| 飲用時段 | 早餐後、運動後或下午 為最佳飲用時段。 | 早晨飲有助喚醒代謝,運動後飲可輔助脂肪氧化。 | 避免睡前2–3小時 飲用高咖啡因茶,以免影響入眠。 |

| 飲用方式 | 以 70–85 ℃熱水 沖泡,浸泡時間約 1–3 分鐘(綠茶) 或依包裝建議。 | 抹茶粉可採「熱水+小量牛奶/植物奶」混合飲用。 | 避免空腹或飯中大量飲用,以防胃酸過多或鐵吸收下降。 |

| 搭配飲食與運動 | 茶飲為代謝輔助工具,應搭配每日熱量赤字、足夠蛋白質與規律運動。 | 每週進行 150 分鐘中強度運動(快走、瑜伽、游泳)。 | 茶多酚作用需配合整體生活型態才能穩定顯效。 |

| 混搭建議(可選) | 抹茶粉 2 g + 熱水 200 ml+ 少量牛奶或植物奶,或 綠茶+薄荷葉 混沖。 | 增添香氣與口感、促進清涼與代謝感。 | 若對乳製品敏感,可改用燕麥奶或豆奶,薄荷比例不宜過多以免過涼。 |

| 配合純水攝取 | 即使飲茶,也需補足每日 1.5–2 L 白開水。 | 分次飲用以維持水分平衡與排毒代謝。 | 茶具利尿作用,若未補足水分,可能導致 輕微脫水或腎負擔。 |

| 整體建議 | 適量、定時、配合生活型態飲用,才能真正發揮 抹茶/綠茶的減脂與抗氧化潛力。 | 建立「少量多次+規律運動」的健康循環。 | 長期穩定習慣比短期高劑量攝取更有效與安全。 |

從營養師觀點常見迷思與真相

從營養師觀點常見迷思與真相

| 減脂迷思 | 真相解析 | 科學與研究依據 | 營養師建議 |

| 迷思 1 只要喝抹茶/綠茶就會瘦 | 茶飲確實能「小幅提升代謝」,但若沒有 飲食控制+規律運動,減脂效果非常有限。 | PMC 研究指出,綠茶/抹茶的減脂屬 輕度效果,需配合生活型態才顯著。 | 將抹茶/綠茶視為「輔助品」,而非主要減重工具。 |

| 迷思 2 濃茶+大量喝就越有效 | 濃度提高 ≠ 效果倍增。過量可能導致 咖啡因過多、胃酸刺激、焦慮或睡眠障礙。 | 茶多酚與咖啡因在高劑量下會刺激胃酸和神經系統,風險大於效益。 | 每日 1–3 杯(200–250 ml/杯)即可,不要以濃茶取代水。 |

| 迷思 3 抹茶比綠茶絕對好很多 | 抹茶因「整葉攝取」確實含較多茶多酚與咖啡因,但 人體研究仍有限,且個體差異大。 | 臨床研究顯示抹茶的營養密度較高,但效果受飲用時間、體質、生活作息影響。 | 想減少刺激者可選綠茶,想提高多酚可選抹茶,但不必「迷信」。 |

| 迷思 4 只喝茶、不管飲食也能維持體重 | PubMed 文獻指出綠茶動物與人體研究皆屬「輕度影響」,熱量赤字仍是體重維持關鍵。 | 綠茶對體重維持的效果十分有限,僅在搭配飲食控管/運動時有輔助性。 | 建議搭配控制熱量+足夠蛋白質+每週 150 分鐘中強度運動。 |

| 整體營養師建議 | — | — | 用「科學期待值」看待茶飲,不過度期待、不迷信速效、搭配健康生活模式,才能真正受益。 |

哪些喝茶燃脂又抗氧 常見問答(FAQ)

延伸閱讀推薦

喜歡這篇文章嗎?歡迎回應、分享,來加入「品味台灣好茶的秘密」line群,任何問題隨時 聯絡我們。