抹茶與綠茶因種植栽培遮光不同,台日在這方面製作工藝也大不同,茶葉研磨與沖泡方式的差異,造成在風味、營養與健康效益上也都有顯著不同。特別是台灣抹茶粉與日本抹茶粉在茶樹品種、遮光期、加工、保存等環節,可能影響茶胺酸、兒茶素、維生素、咖啡因含量與風味。本文將從風味、營養與養生效益三面向解析抹茶與綠茶的差異,並比較台日抹茶粉差異點,並附比較表提供讀者參考。

一、抹茶與綠茶基本概念與本質差異

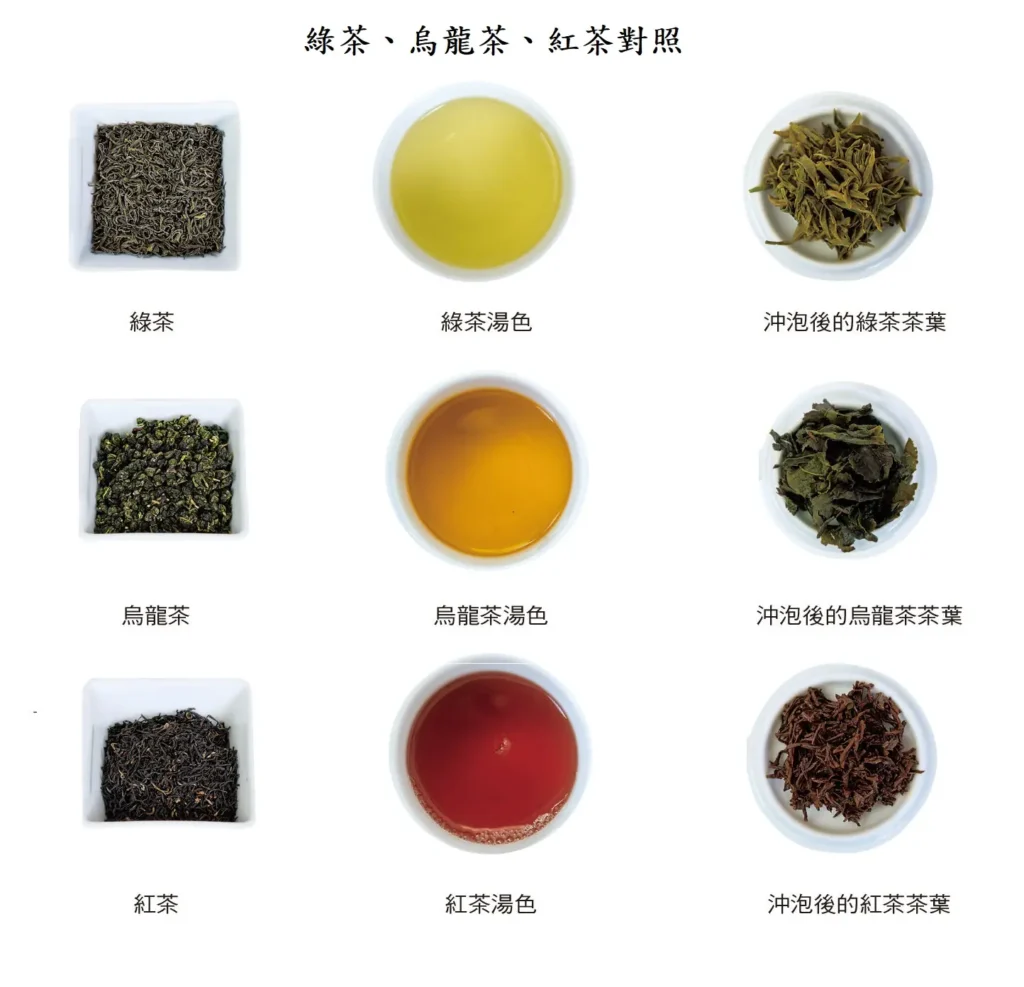

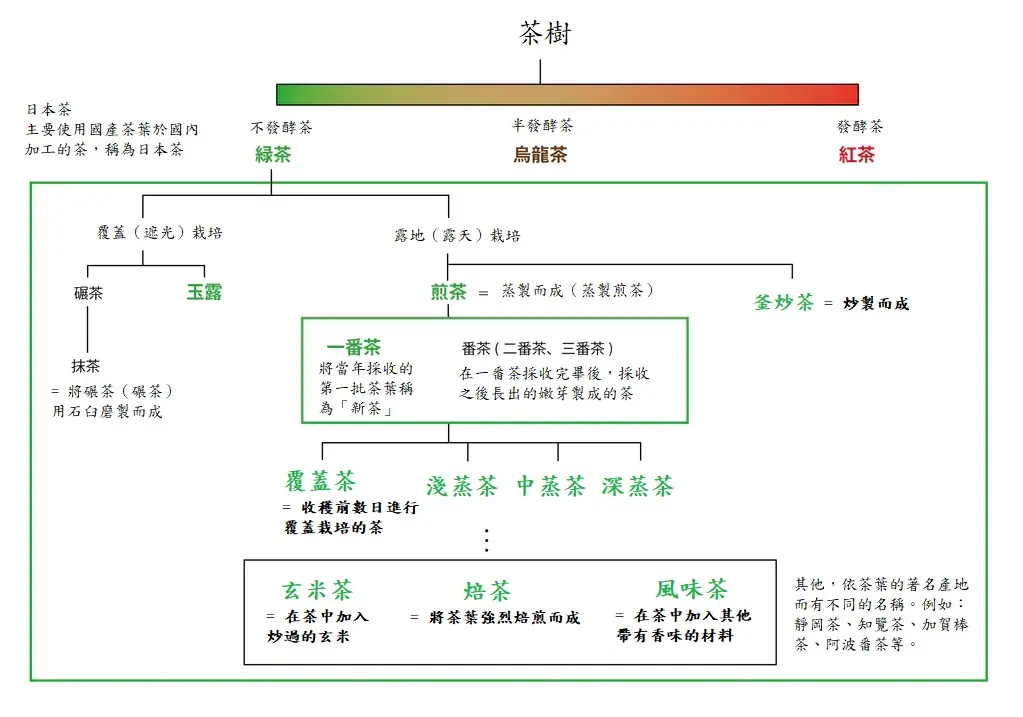

在茶葉分類上,抹茶與綠茶都屬於不氧化發酵茶(或極低氧化茶)範疇,其共同點是茶葉在採摘後必須經過 殺菁(殺死氧化酶酵素),以防止茶葉內部酶促氧化作用使茶葉轉變成紅茶、烏龍茶等。但抹茶與綠茶的最大本質差異,在於 加工方式與飲用方式:

• 綠茶:採摘後殺菁 → 揉捻/搓揉 → 乾燥成茶葉(條索、片狀、卷曲或扁平) → 沖泡時用熱水萃取茶湯飲用

• 抹茶:覆下遮光栽培 → 採摘後蒸菁 → 輕揉或不揉捻 → 乾燥、除梗 → 研磨成極細粉末 → 以粉末整葉形式飲用

因為抹茶是粉末整葉被攝取,而綠茶是經由水萃取茶湯、剩餘葉渣被丟棄,其在營養吸收效率與風味表現上會有本質上的落差。此外,「綠茶」在中文語境中是廣義概念,包含中國大陸茶業(炒青、蒸青、烘青、曬青等方式)所製的各式綠茶。日本綠茶(如煎茶)也屬於綠茶體系,只是其技術與風味路線更講究,日本以蒸青為主。

二、風味差異 抹茶與綠茶的嗅覺與味覺比較

風味(香氣、滋味、口感、餘韻等)是茶飲體驗的關鍵。抹茶與綠茶在風味上的差異可從以下幾個面向分析:

香氣(揮發性香氣分子差異)

• 綠茶香氣傾向「揮發性香氣強、鮮爽草香或花香、炒香/烘香」:

因為綠茶的殺菁、揮發與乾燥過程中,高揮發性芳香物質(如酒香、花香、草香、果香等)較易釋出。

• 抹茶香氣則偏向「溫和、綠葉海藻氣、豆香、板栗香、海藻香氣」:

因為遮光栽培調高葉綠素與胺基酸比例,使抹茶香氣較為內斂、不如綠茶那麼爆發性,但融合細緻與複合性風味(包括海藻味、草本味、和豆香調性)。部分茶愛好者提到抹茶香氣中有 “海苔/海藻/豆香/綠草香” 的混合印象。某些報導中認為抹茶的抗氧化與香氣強度為其他綠茶的數倍。

滋味(苦、澀、甘、鮮、滑順性)

• 綠茶:根據沖泡溫度與時間不同,綠茶可能會有鮮爽、甘甜、或一點微澀或苦感。若沖泡過熱或時間過長,苦澀會較明顯。

• 抹茶:因為是整葉攝取、遮光培育、快速蒸菁與研磨處理,通常抹茶的苦澀感較弱、甘甜感較明顯,口感較滑順、回甘較持久。也有報導指出抹茶的抗氧化劑含量比綠茶高出 10 倍以上。

此外,有報導指出抹茶的咖啡因濃度是綠茶的三倍左右(依樣品與沖泡條件而異),因此在提神效果上可能更強,但因為抹茶也含較高茶胺酸,有助於「緩和咖啡因刺激」的感受。

口感與餘韻

• 綠茶 : 茶湯通常較清透、口感較輕盈;餘韻可能以香氣、鮮甜或微澀尾韻為主。

• 抹茶 : 茶湯體感通常較濃厚、滑順或帶黏稠感(因粉末懸浮與細微葉片微粒),餘韻帶甘甜或鮮味感覺較長。

總體而言,抹茶在風味上往往提供的是比較「內歛、濃郁而平衡」的香味與滋味;綠茶則較偏向「揮發性香氣強、鮮爽透亮、刺激性可能較顯露」。

三、營養成分類比 抹茶 vs 綠茶

茶葉中常見的營養與活性成分包括:茶多酚(尤其兒茶素)、茶胺酸(L-theanine)、葉綠素、維生素(如維生素 C、A、E、K、B 群)、礦物質(如錳、鐵、鋅、鈣等)、膳食纖維、有機酸與咖啡因/茶鹼。整理多篇報導與茶業/營養網站所提及的抹茶與綠茶,在某些成分上可能的差異傾向。但因單一資料來源樣本、品種與加工方法差異大,僅供綜合傾向參考。

| 成分類別 | 抹茶 (粉末整葉攝取) | 綠茶(萃取茶湯) | 備註與不確定性 |

| 茶多酚 / 兒茶素 | 濃度最高,因為整葉可被攝取,報導稱抗氧化劑 / 茶多酚含量為綠茶多倍 | 僅水萃取部分,多酚成分易有殘渣未萃出 | 有報導稱抹茶的抗氧化劑含量比綠茶高出 10 倍以上。 |

| 茶胺酸(L-theanine) | 傾向較高,因為遮光栽培與加工保留較多 | 有但量通常低於抹茶 | 有報導抹茶茶胺酸是綠茶約三倍以上。 |

| 葉綠素 / 綠色色素 | 因整葉攝取,葉綠素含量較高,呈現鮮綠色 | 綠茶茶湯含色素有限,葉渣中可能殘留部分 | 抹茶色澤鮮綠即是葉綠素保存一大指標 |

| 維生素(如維生素 C、A、E、K 等) | 因整葉攝取,抹茶在維生素 A、K、B 群、β-胡蘿蔔素、鋅等方面被一些品牌與報導標示為優勢。 | 綠茶中水溶性維生素(如維生素 C)在高溫/長時間萃取過程中較易損失 | 有報導指出綠茶與抹茶在維生素 C 含量差異幅度可達數倍。 |

| 礦物質 / 微量元素 | 整葉攝取有利於攝取更多鉀、鐵、鋅、錳等 | 只有可溶部分被萃出 | 抹茶粉品牌常標示 Zn、Fe、K 等含量,作為賣點 |

| 膳食纖維 | 抹茶含殘渣細微纖維,可能對腸道有輔助作用 | 綠茶茶湯中纖維幾乎為零(葉渣未食用) | 抹茶因為粉末特性,可攝入部分纖維 |

| 咖啡因 / 茶鹼 | 抹茶咖啡因濃度可能偏高(但實際攝取量與沖泡量、品種、遮光期、研磨細度相關) | 綠茶亦含咖啡因,但萃取效率與濃度通常較抹茶低 | 有報導稱抹茶的咖啡因濃度約為綠茶三倍左右。 |

四、養生/功效面向比較 抹茶 vs 綠茶

在當代營養學與流行健康報導中,抹茶與綠茶常被比對於各項功效如抗氧化、心血管保護、代謝促進、抗炎、腦部保護等,以下逐項分析在功效上的潛在差異與注意點:

並參考營養師或醫學報導。

抗氧化/抗自由基:

因為抹茶可被整葉攝取,茶多酚與兒茶素的濃度相對較高,理論上抗氧化活性應高於綠茶。部分媒體報導稱抹茶的抗氧化劑含量比綠茶高出 10 倍。

不過要注意:高抗氧化活性是否在體內有顯著作用,需要考慮生物利用率、代謝、吸收效率、劑量等因素,並非單純高含量就一定等於高保健效果。

心血管保護/抗動脈硬化:

茶多酚、兒茶素被認為對於降低低密度脂蛋白(LDL)氧化、改善血管內皮功能、減少發炎、降低血脂有潛力。兩者皆有可能在這方面發揮正面作用,但抹茶因濃度較高,可能在理論上具有更大潛力。

代謝/減脂/血糖調節:

很多研究指出兒茶素與咖啡因聯合,可能促進脂肪氧化、改善胰島素敏感性、降低體脂。但這類效果在人體臨床試驗中往往受限於飲用量、飲食、運動等因素。抹茶因為濃度較高,理論上其代謝促進潛力可能較強;但過量咖啡因也可能對敏感者造成心悸、失眠等不適。

抗炎/抗腫瘤潛力:

茶多酚(尤其 EGCG)在實驗室研究中被探索於抑制炎症反應、調控細胞凋亡與抑制某些腫瘤細胞增殖。但在人體層面,目前證據仍屬初步。因抹茶濃度較高,若長期適量飲用,有可能在抗炎/抗氧化途徑中比綠茶稍具優勢,但並非保證。

腦部保護/抗氧化壓力/放鬆平衡:

抹茶含較高茶胺酸 + 咖啡因的比例被視為具有一種「拉平刺激與放鬆」的協同效果。茶胺酸被部分營養師視為具有鎮靜、抗焦慮功能的胺基酸,有助於平衡咖啡因的刺激性。依據 營養N次方 報導提到抹茶的咖啡因濃度較高約為綠茶三倍,但茶胺酸能抑制神經過度興奮,幫助放鬆,這意味著抹茶在提神與穩定情緒方向可能有優勢。

注意事項與風險:

1.咖啡因過量風險:抹茶咖啡因濃度較高,對於對咖啡因敏感者可能造成心悸、焦慮、睡眠干擾等不適。

2.重金屬或農藥殘留:由於整葉攝取,抹茶對土壤污染、重金屬殘留的敏感度較綠茶高,選購要選擇有機認證或重金屬檢驗通過的產品,某些報導建議選有機抹茶以減少污染風險。

3.高濃度飲用可能刺激胃:少數人對茶的刺激性較敏感,高濃度茶水或許造成胃部不適。

總之,抹茶在功效潛力上具有優勢,但是否能在日常飲用中完全實現,還需配合合理的劑量、飲食與個人身體狀況。

五、台灣抹茶粉 vs 日本抹茶粉 風味、製程與市場特色

依據目前公開資料有限,僅就從茶文化、製程技術與市場觀察,推演其可能差異與傾向。

| 面向 | 日本抹茶粉 | 台灣抹茶粉 | 可能影響 (顏色/香氣/口感/成分) | 實務對策 |

| 產地、品種與栽培脈絡 | 宇治、八女、靜岡等成熟產區,累積百年工藝與標準化 | 以烏龍系為主的產業體質,抹茶屬新興路線,本地品種或引進日系品系並行。 | 日本端「體系完整→穩定度高」,台灣端「可塑性高→品質波動較大」 | 台灣強化栽培指引、建立抹茶專用品種試驗與產區標準 |

| 遮光栽培 | 慣行遮光 2–3 週(或更長),遮陰管理成熟 | 遮光期與管理技術仍在優化、經驗累積中 | 日本端胺基酸↑、色澤鮮綠、苦澀低,台灣端易出現色相偏黃/草氣重。 | 制訂遮光 SOP(遮光率、週期、分期覆網),以感官/理化指標驗證 |

| 殺菁/前段處理 | 以蒸菁為主,節拍穩定 | 路線不一,導入蒸菁鏈仍在擴充 | 日本端鮮綠感與鮮味表現穩定,台灣端批次間一致性待強化 | 引進/優化連續式蒸菁與水分管理,建立批次紀錄 |

| 研磨設備與技術 | 石臼/低溫氣流研磨為主,嚴控低溫、細度、均勻度 | 設備投資程度不一,可能出現過熱、顆粒粗細不均 | 過熱→香氣鈍化、苦澀感↑,細度不均→口感粉澀 | 導入低溫研磨、粒徑監控(D50/D90)、研磨前後溫度上限管制 |

| 包裝與保存 | 充氮、避光、密封、冷鏈觀念成熟 | 保存技術逐步到位但尚不普及 | 氧化→顏色轉暗、香氣衰退、活性成分↓ | 標配鋁袋充氮+冷藏/冷凍物流,開封期管控與使用量指引 |

| 風味傾向 | 優雅內斂的豆香/海藻氣、鮮甜回甘、苦澀控制嚴密 | 可能呈現在地山茶香、青草氣、熟茶底氣等混合風土調 | 日本端「純淨精緻」,台灣端「地方個性明顯、變異度大」 | 以感官輪廓(香氣族群/苦澀/鮮味)作為分級,建立「台灣風土綠抹茶」敘事 |

| 顏色(外觀) | 粉體鮮綠亮、泡沫細緻 | 易受遮光/研磨/保存影響而偏暗或泛黃 | 視覺第一印象與高端定位 | 低溫研磨+快速充氮封裝,教育消費者「保鮮期」 |

| 活性成分穩定性 | 胺基酸/多酚保存性佳、批次穩定 | 若工序控管不足,成分衰減與批次差異較大 | 功效溝通可信度 | 以理化數據(胺基酸、總兒茶素)與保存測試背書 |

| 口感與溶解感 | 入口滑順厚實、粉感低 | 顆粒度不均時粉澀感↑、喉韻略躁 | 直接影響拿鐵/調飲體驗 | 控粒徑分佈、提升過篩與除梗精度 |

| 市場定位 | 「高穩定、高標準」的國際參考標竿 | 「成長型、風土型」的差異化新秀 | 價格/品牌信任度 | 走雙線: A. 品質標準線 B. 風土實驗線(限量款) |

潛在營養與功效差異展望:

台灣抹茶粉尚未達到最優條件,其可能在香氣純淨性、苦澀控制、氧化損失控制方面略遜於日本抹茶粉,但也可能開拓出具地方特色的風味路線。

總之,抹茶粉在技術成熟度、風味純淨性、保存穩定性方面日本抹茶粉較具知名度及優勢。台灣抹茶粉若要追趕或創新,需要在設備、品種選育、研磨技術與保存策略上下功夫。

• 日本抹茶粉強在「體系化與穩定度」:

遮光→蒸菁→低溫研磨→充氮保存一條龍成熟,帶來純淨度高、苦澀控制佳、香氣細緻的常態表現。

• 台灣抹茶粉強在「風土與創新品牌」:

若把遮光/蒸菁/研磨/保存四環補齊,能兼顧「在地香型」與「國際標準」,形成高辨識度的台灣風味抹茶。

六、 抹茶、綠茶與台日抹茶粉大PK

為了讓你一目了然,以下將「風味」「營養」「功效潛力」「台灣抹茶粉 vs 日本抹茶粉」做交叉比較。

| 比較項目 | 綠茶 (傳統綠茶) | 抹茶 (一般標準) | 台灣抹茶粉(本地製造) | 日本抹茶粉(成熟技術) |

| 風味傾向 | 清爽、鮮香、花草香、可能微澀/苦 | 溫和甘甜、海藻/豆香、滑順、回甘 | 若技術成熟,可接近抹茶風格,但可能混有在地茶香、苦澀控制稍差 | 香氣純淨、豆香/海藻氣調性佳、苦澀控制較成熟 |

| 色澤與觀感 | 茶湯淺綠、乾茶葉綠色 | 抹茶粉色鮮綠、茶湯翠綠或碧綠 | 若研磨與保存良好,顏色可接近日本水準,若氧化或保存不當,可能偏暗或泛黃 | 綠潤鮮亮、色澤穩定、品質控管佳 |

| 營養 / 活性成分 | 部分可萃出茶多酚、維生素、胺基酸 | 高濃度多酚、茶胺酸、維生素、礦物質 | 若遮光、加工、保存都到位,有潛力與日本抹茶相當。但若技術未成熟,成分損失可能較高 | 技術成熟、保存優勢,使高濃度成分較能被保留與穩定 |

| 功效潛力(抗氧化、代謝、腦部、心血管等) | 有潛力但受限於萃取效率與濃度 | 潛力最高(若飲用方式合理) | 若具備高品質製程,可實現高效益,但需注意粉末品質變異性 | 在抗氧化、代謝、茶胺酸協同平衡方面較有實力保障 |

| 風險 / 注意點 | 高溫萃取、沖泡不當易苦澀、萃取成分損失 | 咖啡因過量、農藥/重金屬殘留風險較高 | 若未嚴控加工與保存,可能氧化、香氣衰退、苦澀、保存差異大 | 技術與品質控管佳,風險較低;但仍需選擇可信品牌、有機/檢驗保證 |

從整體比對的視角,可以看出若台灣抹茶粉投入足夠技術與品質控管,是有潛力在風味與效益上接近日本抹茶粉的,但這條路需要克服製程、保存與品種等多重挑戰。

七、選購抹茶與綠茶的建議

對一般消費者、茶農或茶產品業者而言,有幾點實務應用與選購建議:

1.選擇信譽品牌/有機或檢驗標示:尤其抹茶因為整葉攝取,須注意重金屬與農藥殘留風險。

2.觀察顏色與香氣:抹茶應為鮮綠色調、香氣柔和而不臭青、苦澀控制好,若偏黃或氣味異常,可能已氧化或品質低劣。

3.保存方式:抹茶要避光、密封、低溫保存,開封後最好在短期內使用完畢。

4.沖泡方式:抹茶宜用 70–80°C 水注粉稍微打泡;避免用過熱水或過量粉末,綠茶則依品種調整溫度與時間,不宜用過高溫或過久浸泡。

飲用建議與劑量控制:

• 抹茶雖營養濃度高,但每次飲用不宜過量。許多營養師建議每日用量控制如同報導所述「每日不超過 2 杯(約 400 ml 茶水)」比較安全。

• 對於咖啡因敏感者,應選擇低濃度沖泡或於白天飲用。

• 若本身有消化道敏感、孕婦、孩童或高血壓、心血管疾病者,宜諮詢營養師或醫師後飲用。

八、關於抹茶與綠茶差在哪的常見問答(FAQ)

九、延伸閱讀推薦

喜歡這篇文章嗎?歡迎回應、分享,來加入「品味台灣好茶的秘密」line群,任何問題隨時 聯絡我們。