茶湯風味形成並非偶然,而是茶葉內含物質在製茶工藝流程中轉化的結果。從萎凋、氧化發酵到焙火,每一步驟皆影響香氣與滋味。茶多酚、胺基酸、咖啡因、芳香物質在酶作用與溫度控制下,轉化為花香、果香、蜜香或焙火香。本篇深入解析茶葉風味形成原理,並提供製茶工藝與化學變化對照表,讓讀者一次看懂茶香的形成祕密。

一、茶湯風味的科學基礎 從內含物質談起

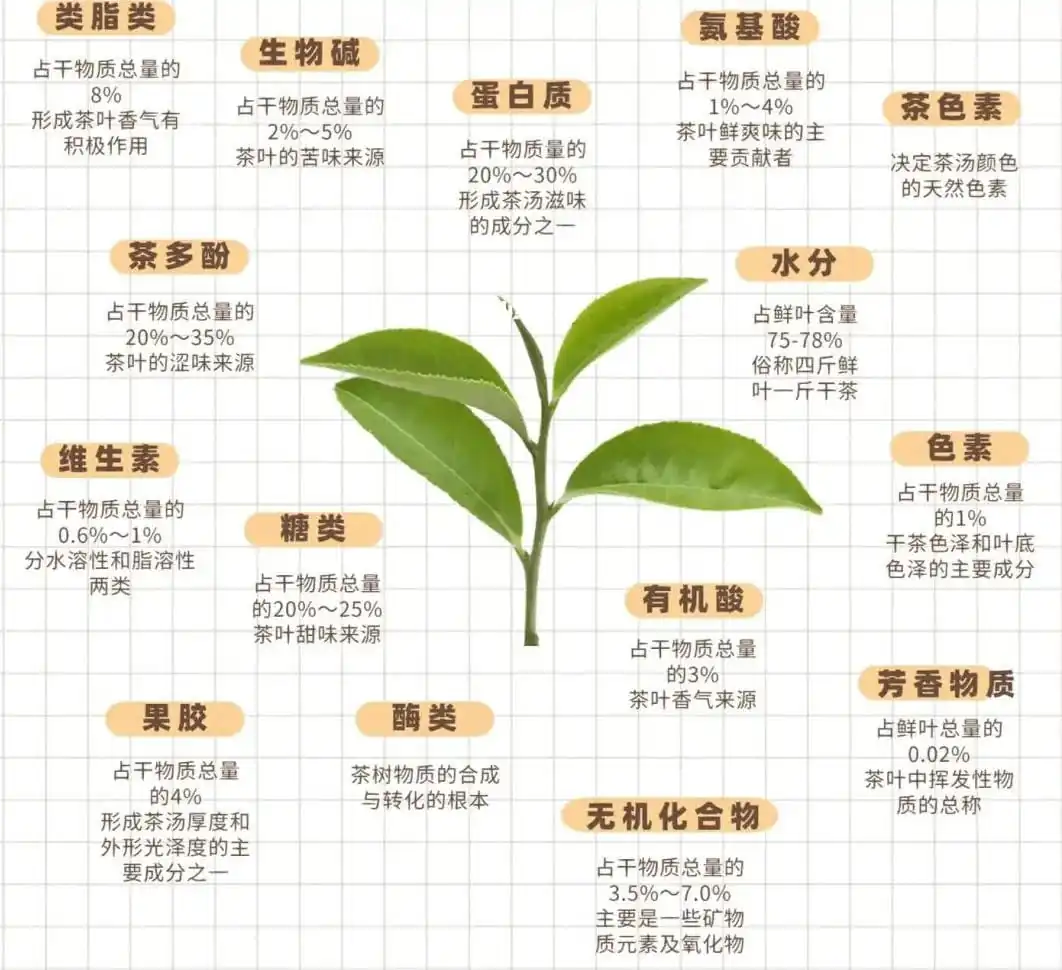

茶葉之所以能展現千變萬化的香氣與滋味,關鍵在於其茶葉內含物質成份。依據農業部茶業改良場與茶學研究資料,主要包括 :

• 茶多酚(Polyphenols): 如兒茶素,決定澀感與抗氧化力。

• 胺基酸(Amino Acids): 如茶氨酸,帶來甘甜與鮮爽。

• 咖啡因(Caffeine): 刺激性與苦味來源。

• 芳香物質(Volatile Aromatics): 經工藝轉化後形成花香、果香、蜜香。

• 醣類與多醣體(Polysaccharides): 與口感厚實度、回甘有關。

這些成分的含量比例由茶樹品種、產地環境(海拔、土壤、氣候)與栽培方式(有機、慣行)而異,但真正將「潛力」轉化為「風味」的關鍵,來自工藝高超的茶師傅們製茶工藝。

二、從鮮嫩葉到好茶湯 製茶工藝流程解析

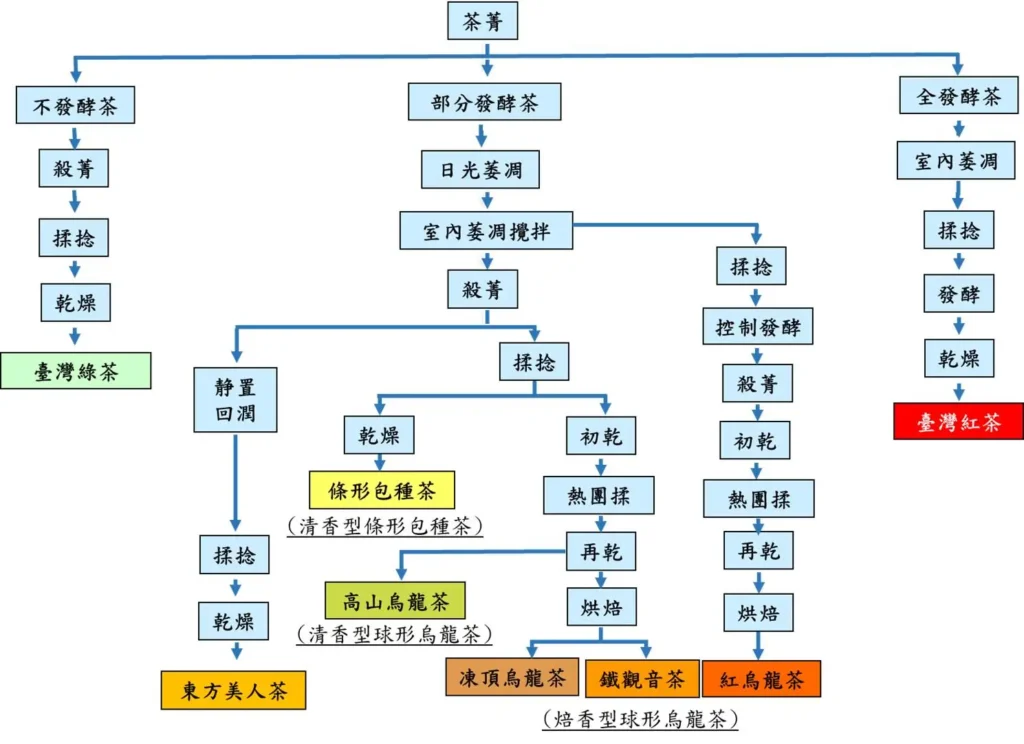

依據農業部茶改場知識庫整理,茶葉的製作流程大致包括:

1.採摘(Plucking):手採一心二葉 vs 機器快速採集 影響鮮葉完整度。

2.殺菁(Fixation):高溫中止酶作用,保留清香。

3.萎凋(Withering):葉片走水(失水),香氣前驅物釋放。

4.氧化發酵(Fermentation / Oxidation):關鍵香氣與顏色轉化階段。

5.揉捻(Rolling):破壞細胞壁,促使茶汁液成分溶出。

6.焙火(Roasting):賦予炭香、蜜香或堅果香。

7.乾燥(Drying):定型香氣,延長保存。

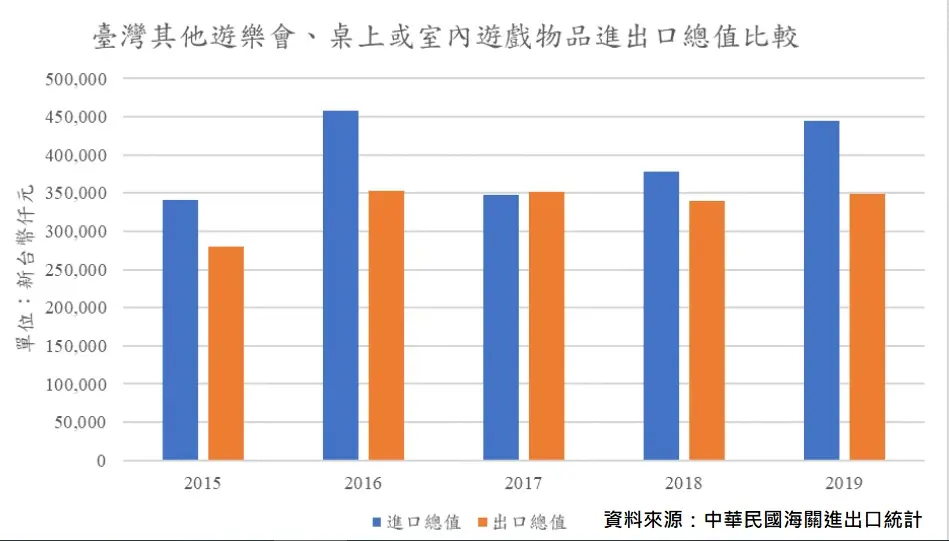

不同茶類(綠茶、烏龍茶、紅茶等),主要差異就在氧化發酵程度與焙火程度有息息相關。

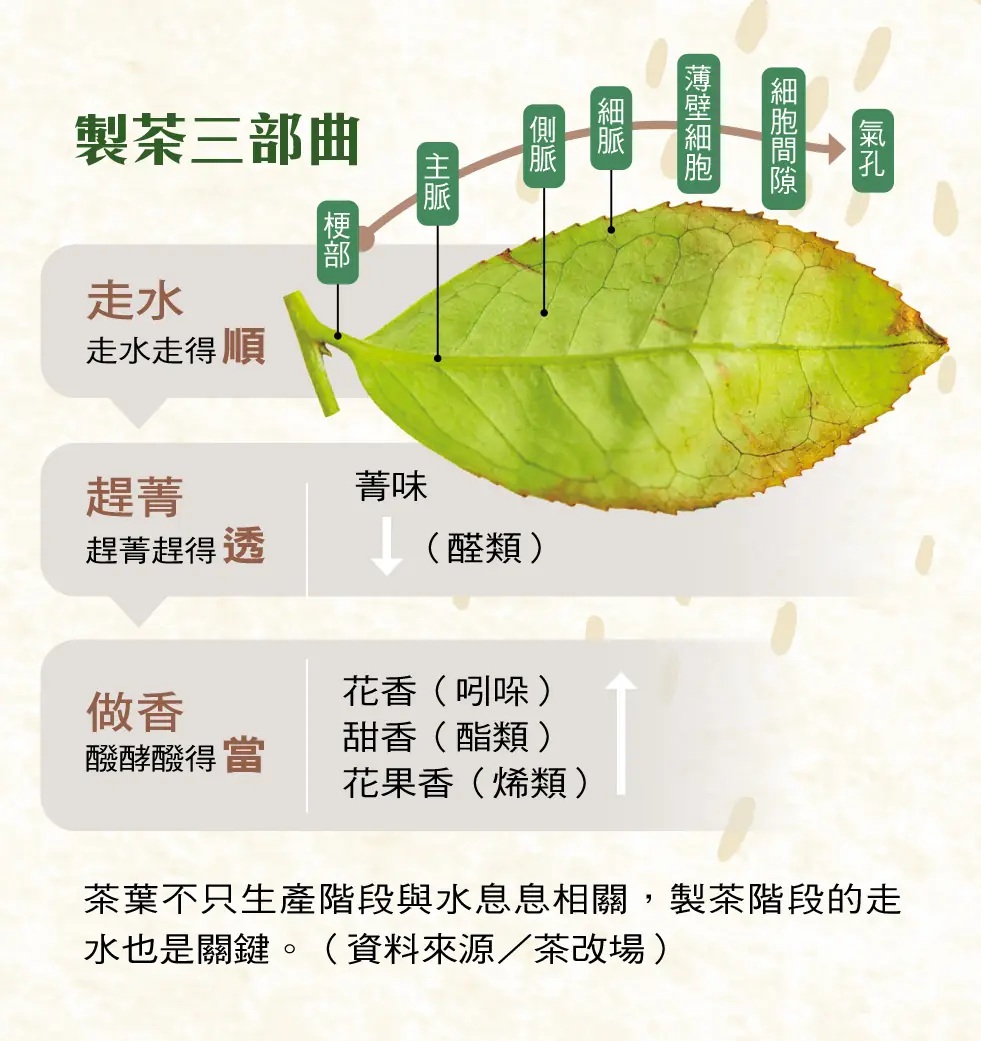

三、萎凋 茶香前奏的打開

萎凋是鮮葉轉化的第一步驟,葉片水分蒸散,細胞內部氧化酶逐漸活化。當茶葉中的茶多酚氧化酶接觸空氣中氧氣時,會開始連串的氧化反應,這時工藝高超製茶師會根據濕度、環境風速、採收茶葉來決定控制時間,避免萎凋不足(茶湯青澀)或過度(茶湯苦澀)。

• 萎凋方式:分為室內或室外兩種,讓茶葉中的水分適度散失,細胞膜透性增加,多酚氧化酶容易接觸到空氣。

• 浪菁攪拌:這是烏龍茶製程中非常關鍵的步驟,透過輕輕翻動茶葉,使葉緣輕微破損,讓更多多酚氧化酶與空氣接觸,啟動更多的氧化反應,這也是烏龍茶豐富花果香的基礎,因此烏龍茶茶乾會有鑲紅邊出現。

• 氧化變化:部分芳香前驅物釋出,醣類分解為醛與酯類。

• 風味效果:青草氣降低,花香、果香潛力浮現。

四、氧化發酵作用 茶湯風味的靈魂轉化

氧化發酵決定茶類的關鍵:

茶葉內含的茶多酚家族中含量最豐富的成員,就是兒茶素。兒茶素是茶湯中苦澀味的主要來源之一。當兒茶素被氧化後,會進一步聚合形成茶黃素和茶紅素。

茶黃素(Theaflavins):紅茶中金黃色澤主要來源,茶湯明亮感,帶來鮮爽、收斂的滋味。

茶紅素(Thearubigins):紅茶中紅色澤的主要貢獻者,影響茶湯的濃度與醇厚度。

兒茶素在氧化過程中被轉化,茶的苦澀感會隨之降低。更奇妙氧化過程還會聚合許多風味分子,例如醇類、醛類、酯類等,共同構成了茶葉豐富多變的香氣與口感。

• 綠茶:幾乎不發酵,保留清香與鮮爽。

• 烏龍茶:部分發酵(約 20%–80%),香氣層次豐富。

• 紅茶:完全發酵,茶湯紅豔、果香濃郁。

• 化學反應結果:

o 茶多酚(兒茶素) → 酵素氧化 → 茶黃素(Theaflavins)、茶紅素(Thearubigins)。

o 芳香物質合成,形成花香、果香。

• 風味效果:茶湯顏色由淡綠轉黃至橙紅,香氣從清新花香到熟果香。

五、殺菁與揉捻 定香與塑形的關鍵

1.殺菁(Fixation):促進茶葉氧化的物質-多酚氧化酶,使其遇到高溫就會失去活性,氧化作用停止。

• 採用方式:高溫鍋炒或蒸氣加熱。

• 作用結果:殺死及中止氧化酵素活性,保留綠茶清香與顏色。

• 化學變化:阻止茶多酚繼續氧化,保留鮮葉色澤。

常見的殺菁工法

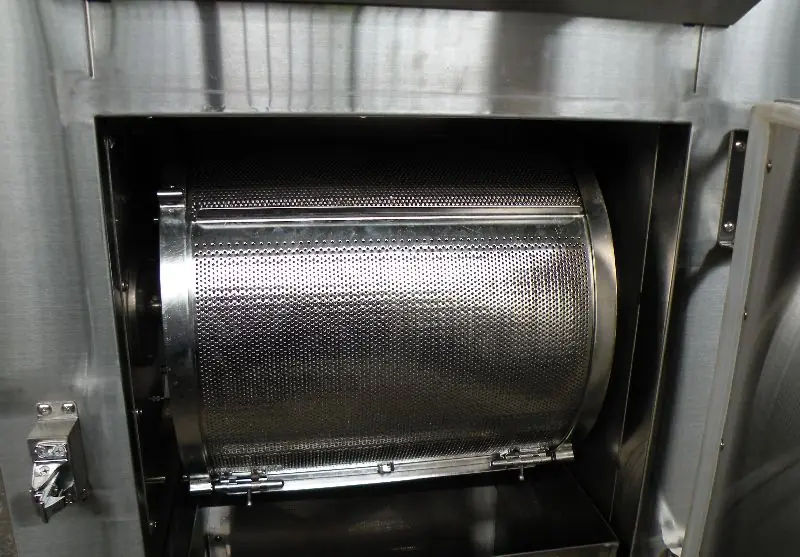

• 炒菁:台式的傳統鐵鍋高溫翻炒(烏龍茶、綠茶),現代茶廠多用滾筒式炒菁機

• 蒸菁:日式蒸氣瞬間滅酶(日本煎茶),蒸菁後須快速冷卻

2.揉捻(Rolling):將茶葉搓揉(成形),會徹底破壞茶葉的細胞壁,將茶汁擠出,讓多酚氧化酶與空氣徹底接觸,產生更強烈氧化反應。揉捻得越重、時間越長,氧化程度就越高。紅茶會在這個製程中,讓茶葉劇烈氧化變成紅色。

• 作用結果:破壞細胞壁,讓茶葉汁液更易釋放出來。

• 風味效果:茶湯濃度與口感更厚實。

3.渥堆:黃茶的製作過程就需要這步驟進行悶黃過程,揉捻後的茶葉置於高溫高濕環境,加速氧化後的物質聚合,也包括前面提及的茶黃素和茶紅素的形成結果。

六、焙火與乾燥 最終火喉風味的雕刻

焙火是製茶師的「烘焙藝術」技巧,可提升茶葉的焙火香與風味,也能去除茶葉中的雜質,影響茶香的高度更達極致。

1.梅納反應(胺基酸與還原醣反應):

• 原理 : 茶葉本身含有的胺基酸與還原醣在適當溫度(約攝氏150度以上)下進行反應,產生梅納反應。

焙火程度:此反應能使茶葉中物質,產生許多具有特殊香氣的化合物。

• 低溫長時間:帶出蜜香、熟果香。

• 高溫快速:呈現堅果香、炭焙香。

3.化學變化:

• 美拉德反應(糖類 + 胺基酸)→ 產生焦糖香、堅果香。

• 芳香醇類轉化 → 更濃郁的焙火香。

七、製茶工藝 vs 化學反應對照表

| 製茶工藝 | 主要化學變化 | 產生的風味 | 茶湯變化 |

| 萎凋 | 醣類分解 → 醛/酯類 | 花香、果香前驅物 | 降低青澀 |

| 發酵 | 兒茶素氧化 → 茶黃素、茶紅素 | 果香、蜜香 | 茶湯黃→紅 |

| 殺菁 | 酶活性中止 | 清香保留 | 茶色翠綠 |

| 揉捻 | 細胞破壞 | 濃郁口感 | 茶湯濃厚 |

| 乾燥 | 芳香物質固定 | 穩定香氣 | 延長保存 |

| 焙火 | 美拉德反應 | 焦糖、堅果香 | 茶湯甘醇 |

註:美拉德反應(Maillard Reaction),又稱梅納反應或羰氨反應,一種發生在食物中的還原糖與胺基酸(或蛋白質)在高溫下的複雜化學反應,旨在產生褐變色素(類黑精或擬黑素)和數百種散發不同香氣的中間產物。

八、風味形成的科學與製茶師的藝術

雖然茶湯風味形成有其化學反應基礎,但真正能將「鮮茶葉」轉化為「精品茶」的關鍵,在於製茶師的 製茶經驗、直覺與細節拿捏技術。例如:

• 氣候潮濕時萎凋需延長。

• 氧化發酵不足會失去香氣,過度則讓茶湯苦澀味。

• 焙火過輕則香氣不顯明,過重則焦苦味道。

製茶工藝因此被譽為「科學與藝術的結合」,既有化學反應的理論基礎,也需要師傅的「手感」經驗與技巧。

九、茶葉風味與製茶工藝 常見問題 (FAQ)

十、延伸閱讀推薦

喜歡這篇文章嗎?歡迎回應、分享,來加入「台灣茶知識及地方創生園地」line群,任何問題隨時 聯絡我們。