茶業改良場源於日據時期設立以來,便是台灣茶葉重要科研與改良的核心基地。不僅培育出台灣最具代表性的知名茶樹品種,如金萱、翠玉、碧玉,更推廣標準化製茶工藝技術與扮演茶業推手,確立台灣茶品質在國際市場的地位。隨著外銷興衰與產業轉型,茶改場更肩負從技術研究、茶農教育到茶飲文化創意及推廣的重要使命。本文將深入探討其源起、重大成就、專家人物與未來展望,完整呈現台灣茶業研究百年史。

一、茶業改良場源於日據時期

茶改場創於1903年(民國前9年)、日據時期明治 36 年,原為「臺灣總督府殖產局附屬製茶試驗場」,1925年台灣總督府殖產局為了提升茶葉產量與品質,1926年於南投魚池鄉成立「魚池紅茶試驗支所」,由新井耕吉郎等日籍農學家推動阿薩姆紅茶的引種與改良。這個試驗場不僅引進錫蘭製茶工藝,更建立了台灣紅茶的基礎。

之後總督府逐步在台灣各茶區設立分支單位,如台北文山、新竹北埔等地,針對包種茶、鐵觀音與綠茶進行研究。這些試驗場的設立,代表台灣茶業首次進入「科學化管理」時代,不再只是師徒相授,而是透過實驗與數據驗證改良品種與技術。

二、光復後的重建 政府接管與台茶復興差異化策略

1945年台灣光復後,日本設立的茶業試驗場由中華民國政府接管,整合為「台灣省茶葉改良場」,隸屬於農林廳先後設立文山、魚池、臺東三分場及凍頂工作站。戰後初期,茶業因戰亂與政局動盪幾乎停滯,但改良場肩負復興重任,推動茶園重建與技術傳承。

1947年起政府透過茶改場派遣技術員下鄉,指導農民科學施肥、防治病蟲害,並建立工業製茶工廠,讓台灣茶能迅速恢復產能。特別是綠茶與紅茶外銷市場,因國際競爭者(印度、錫蘭、爪哇)尚未完全復原,台灣茶在1940–1950年代迎來短暫的復甦,茶改場在此階段的角色,堪稱「茶業守護者」。

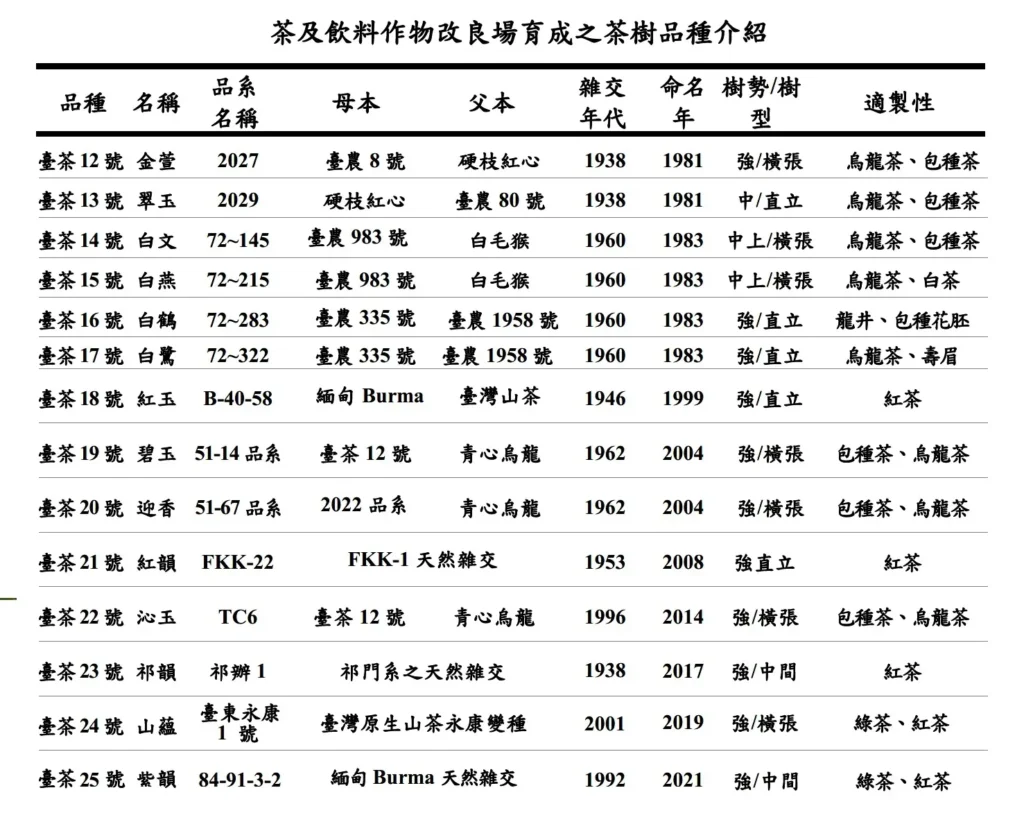

三、茶樹品種改良的里程碑

台灣茶業能持續在世界市場上佔有一席之地,茶改場在品種改良上的貢獻至為關鍵。1950年代茶改場便從全台各地收集傳統茶樹,經過育種與選拔,以日據時期遺留四大茶種為基礎,培育了「青心烏龍、大葉烏龍、硬枝紅心」等基礎品系。

1980年代後,茶改場成功育成三大明星品種:

●台茶12號(翠玉): 香氣帶茉莉與奶香,茶湯清新甘潤。

●台茶13號(金萱): 口感滑順帶奶香,是現今手搖飲與高山茶的熱門選材。

●台茶20號(碧玉): 兼具高山茶清香與耐沖泡特性。

這些品種的推出,使台灣茶不再侷限於傳統烏龍茶與包種茶,而是進入多元化發展的新時代。

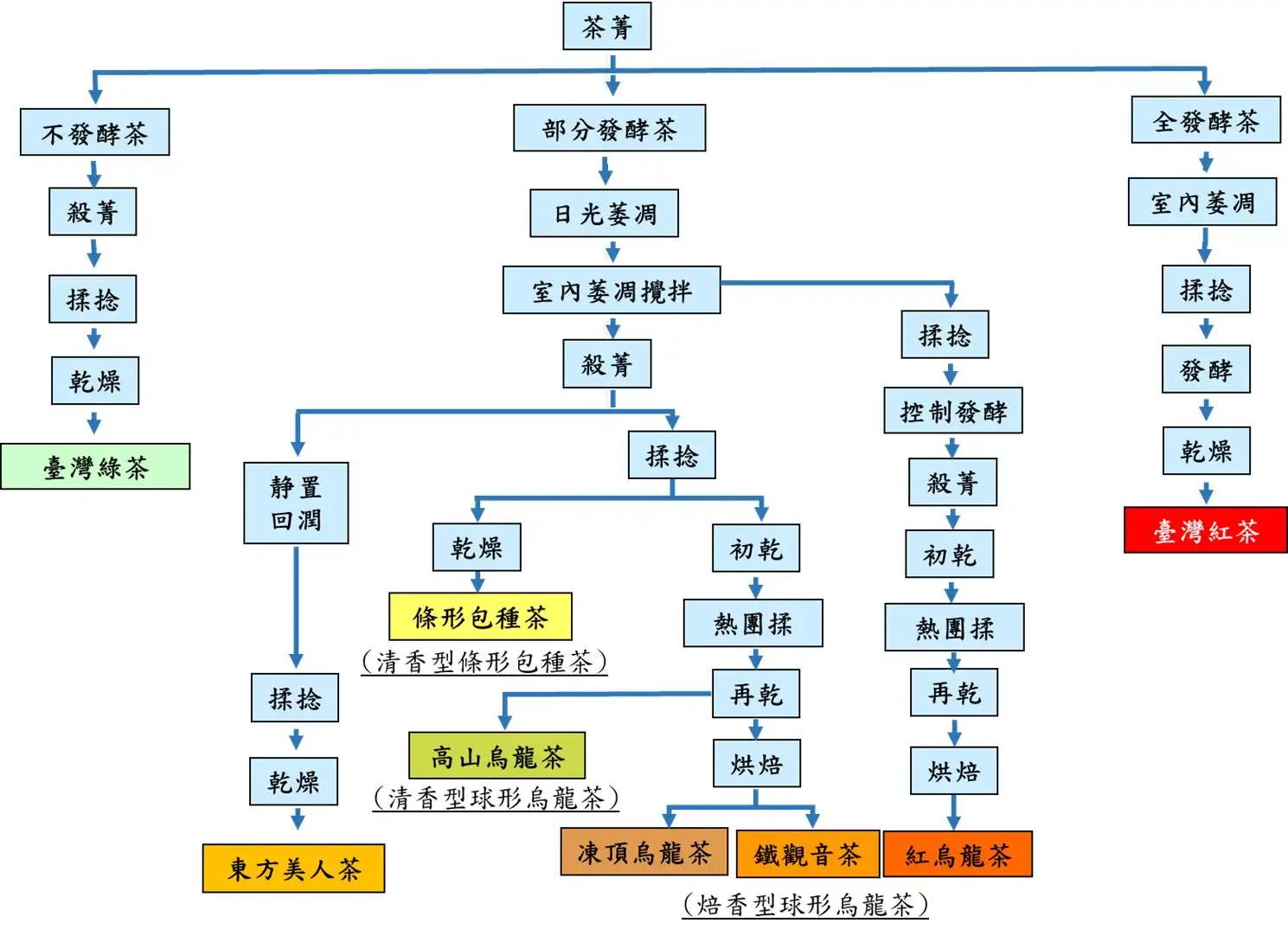

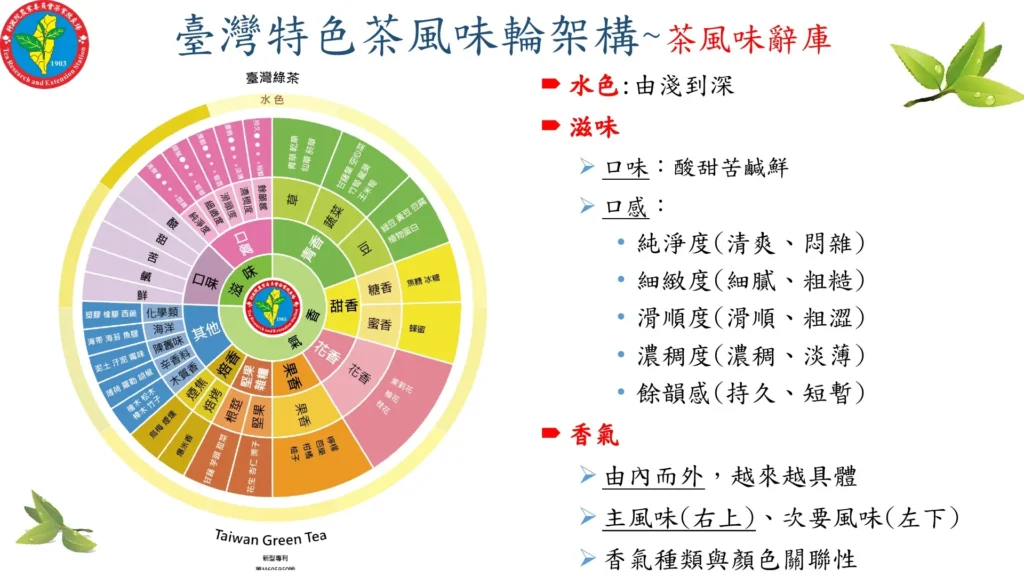

四、製茶工藝技術的突破

除了茶樹品種,製茶工藝的研究與標準化,也是茶改場的重要成果。傳統烏龍茶製作多依賴師傅經驗,品質不易穩定。茶改場透過長年研究,建立了科學化的製程標準,包括萎凋、攪拌、發酵與烘焙的最佳控制條件。

近年來茶改場也針對市場趨勢,研發「冷泡茶適製工藝」、「機械化揉捻技術」與「自動化乾燥設備」,提升茶飲的便利性與一致性。同時,透過茶多酚、兒茶素含量分析,為台灣茶建立品質保證。這些研究成果不僅提升茶葉內銷品質,更強化外銷市場的信任度與提升國際地位。

五、專家人物與典範事蹟

台灣茶業的進步,背後有許多專家奉獻心力。日據時期的新井耕吉郎,奠定了紅茶研究基礎。光復後國內專家如吳振鐸、黃建勳等,積極推動茶園管理與品種改良。近年來茶改場研究人員更跨足生物技術、食品加工,將茶多酚應用於保健食品,開啟「茶葉養生功能性研究」的新篇章。此外茶改場也培養了許多的優秀茶農與製茶師,舉辦比賽茶制度與培訓課程,讓產地能持續孕育專業人才。

茶業改良場重大發展事蹟年表( 1925 – 迄今)

| 年代 | 發展事蹟 |

| 1925年 | 台灣總督府殖產局引進阿薩姆茶種,設立魚池紅茶試驗支所。 |

| 1926年 | 新井耕吉郎來台,推廣紅茶種植與製茶工藝。 |

| 1945年 | 光復後由政府接管,成立台灣省茶葉改良場。 |

| 1950年 | 蒐集茶樹品系,建立青心烏龍、大葉烏龍等品種基礎。 |

| 1960年 | 推廣綠茶製程,出口至北非市場。 |

| 1980年 | 培育出台茶12號(翠玉)、台茶13號(金萱)。 |

| 1990年 | 發展比賽茶制度,推廣高山茶與特色茶。 |

| 2000年 | 研究冷泡茶工藝,提升即飲市場競爭力。 |

| 2010年 | 跨國合作,推動茶多酚研究與茶文化推廣。 |

| 2020年 | 聚焦永續、數位化、國際化,提升台灣茶全球品牌力。 |

六、外銷黃金年代與挑戰

1960-1970年代台灣茶外銷的巔峰期,出口至北非、美國、日本市場。這一時期大量推廣綠茶製程,協助台灣成為北非市場的主要供應國。隨著1980年代中國大陸、越南等低價茶崛起,台灣茶的外銷量逐年下滑。面對挑戰茶改場積極推廣「高山茶」、「特色茶」與「比賽茶」,讓台灣茶走向精品化,這也是台灣茶業從「量取勝」轉為「質取勝」的重要轉折點。

進入21世紀後,茶改場除了繼續改良品種,也跨足國際合作,與日本、中國大陸及歐美科研機構交流,推動台灣茶的全球認證與標準化。因應手搖飲文化崛起,茶改場針對冷泡茶、即創意飲茶進行研究,讓台灣茶在新世代消費市場仍保持競爭力。茶改場也開始重視「茶文化資產」,透過茶文化館、示範園區、展覽講座與技術認證等,將成果轉化為茶旅遊資源,推動「從茶園到茶杯」的完整知識旅遊休閒體驗行程。

七、未來展望 永續茶業與全球品牌

面對氣候變遷與國際市場挑戰,茶改場的未來任務包括:

1.永續發展:推動友善耕作、減碳製茶。

2.跨域應用:發展茶多酚保健品、美容產品。

3.數位化研究:運用大數據與AI監測茶園管理。

4.國際品牌:強化台灣茶在全球精品市場的定位。

茶改場不只是研究單位,更是推動台灣茶文化、經濟與產業升級的重要力量。

八、對於茶業改良場貢獻 常見問題與答案(FAQ)

九、延伸閱讀推薦

👉 台灣茶樹品種全攻略 創新與茶湯風味解析

👉 凍頂烏龍茶在台灣十大名茶的原鄉

👉 為什麼日月潭紅茶被列為台灣十大名茶?

👉 台灣茶國際化崛起 如何打進全球茶市場?

👉 當台灣茶商遇見 Z 世代時 品牌如何再創新變革

👉 茶仙的秘密 認識台灣茶工藝最佳入門教材

👉 共生旅居·社區互助·地方創生

👉 農業部茶改場茶葉知識庫

喜歡這篇文章嗎?歡迎回應、分享,來加入「台灣茶知識及地方創生園地」line群,任何問題隨時 聯絡我們。